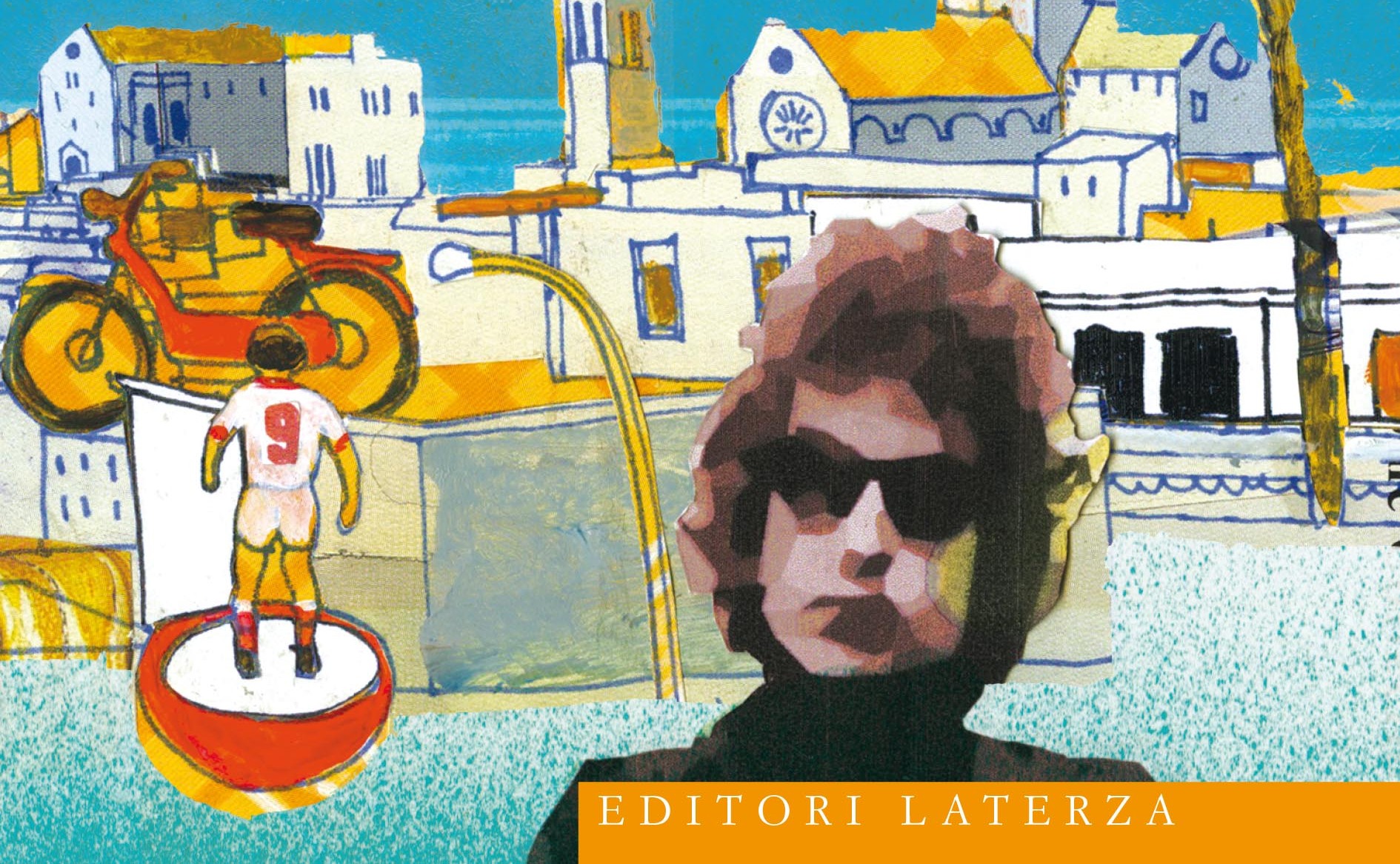

Novità Contromano: Bari calling di Pierluigi De Palma

Bari calling è un racconto generazionale grottesco come la vita stessa e una irriverente ballata rock.

Io e mio fratello ci guardavamo con occhi sbarrati, totalmente sopraffatti. A dire il vero, quello sguardo tradiva una punta di estraneità rispetto alla frenesia che ci circondava, un disagio che si stava sovrapponendo alla tristezza e al dolore, un principio di fastidio per una ritualità percepita come eccessiva e che insinuava il dubbio dellipocrisia, dellapparenza anteposta alla semplicità di quel momento così triste e altrettanto naturale.

Eravamo andati via da Bari da più di trentacinque anni. Quando ci eravamo trasferiti a Roma avevo dieci anni. È stata unaltra cosa tipica della mia vita, unaltra condizione a cui mi sono mirabilmente adattato, tramortendo le mie emozioni con uno stringente ragionamento su quanto quel trasferimento da Bari a Roma mi avrebbe aperto possibilità che sarebbero rimaste altrimenti precluse.

Ineccepibile, non faceva una grinza, e infatti così è stato.

Non avrei potuto fare il lavoro che faccio, a Bari.

Ma altrettanto ineccepibile era il fatto che io a Bari stavo benissimo, ero proprio felice.

Il senso delle radici era ancora fortissimo, ma quei trentacinque anni non erano passati invano e adesso ci rendevamo plasticamente conto delle differenze che la distanza aveva creato, delle diverse abitudini, delle diverse reazioni, pure delle diverse prospettive da cui guardavamo alle cose e, perché no, anche dei pregiudizi che potevano assalirci. Era un gusto amaro e inaspettato che provammo ad arginare limitandoci a guardare e basta, senza giudicare, senza opporre resistenza, senza disturbare. In fondo dovevamo solo eseguire degli ordini: «Vatti a cambiare», «Scrivi il necrologio, che tu scrivi bene», «Accogliete gli ospiti».

Ecco, questa era la cosa più difficile. La maggior parte delle persone che stavano per arrivare non le avevamo più viste dal giorno in cui ci eravamo trasferiti a Roma; altre, non le avevamo proprio mai viste.

Loro però, tutti, ci conoscevano perfettamente.

In rigoroso ordine di età, si avvicinavano prima a mio fratello: «Pasquale! Quanto ti sei fatto grande!» (per la cronaca, mio fratello quel giorno aveva cinquantunanni). Invariabilmente lo abbracciavano, commossi per la perdita della Signora Maria ma felici di ritrovare Pasquale, e io vedevo la faccia di mio fratello contratta nel tentativo improbo di ricordarsi chi cazzo fosse quello o quella che labbracciava.

A un certo punto, decidemmo di darci delle regole di base. Stabilimmo che tutti quelli che avrebbero mostrato grande confidenza e pari commozione sarebbero stati chiamati «zio» o «zia», così, genericamente, senza cadere nella trappola del nome; quelli che invece ci avrebbero abbracciati con compostezza sarebbero stati salutati con un affettuoso «amico mio» ovvero «signora mia», aggiungendo anche un «quanto tempo…» che era, tra laltro, una constatazione oggettivamente vera. A tutti gli altri, a quelli che ci avrebbero soltanto stretto la mano ossequiosi, avremmo detto semplicemente «grazie», facendo catenaccio emotivo e verbale sino al distacco della mano e limitandoci a indicare la salma della Signora Maria verso cui lospite poteva dirigersi per il giusto omaggio.

Con queste poche regole riuscimmo a reggere lurto. Scoprimmo per esempio lesistenza di decine di cugini di qualsiasi grado, salvo il primo perché i miei genitori erano figli unici. Si chiamavano tutti Peppino. Sembrava che nella mia famiglia la qualifica di cugino potesse essere declinata solo con il nome di Peppino. Se Pasquale esitava un attimo nelle formule daccoglienza che avevamo studiato, quello subito lo riprendeva: «Meh Pasquale… non mi riconosci? Sono il cugino Peppino!». Andammo avanti così per ore. Pian piano, però, le cose dentro di noi stavano cambiando. Il tempo passava e limbarazzo iniziale svaniva, la tensione calava e noi, abbraccio dopo abbraccio, iniziavamo a trovarci a nostro agio, sempre più credibilmente calati nel ruolo di unici figli maschi della Signora Maria, protagonisti e non più comparse di quel rito. Poco alla volta, avevamo recuperato le distanze, il dialetto era tornato a fluire con la cadenza giusta e quelliniziale senso di estraneità era sparito. Un saluto dopo laltro, un cugino dopo laltro, un pezzo di focaccia dopo laltro, uno sguardo tenero alla Signora Maria e una carezza alle mie sorelle, una battuta di Luisa: minuto dopo minuto riemergevano i legami verso quel mondo da cui ci eravamo distaccati solo fisicamente ma che continuava a essere il nucleo centrale della nostra esistenza emotiva.

Alla fine ci fu tutto chiaro: dopo tanto tempo eravamo ritornati a casa e ora avvertivamo con certezza che non cera mai stata casa più casa di quella.

Adesso riuscivamo ad avvertire il calore e la sacra potenza di tutta quella ritualità ed eravamo pronti a riprenderci la nostra identità, ciò che eravamo stati sino a trentacinque anni prima e che, in realtà, non avevamo mai smesso di essere: due ragazzi di Bari che tra quelle mura, in quelle strade, con quelle persone, avevano vissuto gli anni più belli, quelli non sfiorati da alcun pensiero.

Il groppo in gola arrivò, puntuale, quando, avvisati dalle locandine già apparse sui muri di via Putignani, si presentarono, in comitato, il pescivendolo, il fruttivendolo, il salumiere, il giornalaio e il macellaio. Arrivò perché in quelle visite sincere cera tutta mia madre, cera tutta la generosità del suo sguardo, il rispetto che lei e il Professore si erano guadagnati; cera, soprattutto, il riflesso di quel senso di comunità e di famiglia, quel senso infinito di amore, gentilezza, comprensione e solidarietà che quei due avevano costruito. Come diceva Smokey Robinson: «The way you do the things you do», il modo in cui fai le cose, la maniera in cui vivi. Ho sempre pensato che in quellespressione cè lunica cosa che conta: il merito delle cose, i comportamenti non le parole, i sentimenti non gli innamoramenti, il vivere di esempi e non di richieste e neppure di ordini; il senso del dovere, la responsabilità verso gli altri, il senso della comunità, la gentilezza e una generosità che non è esercizio di narcisismo.

Eccole, le lacrime che aspettavo. In quel preciso istante, guardando il Comitato in visita raccolto intorno alla Signora Maria, guardando il Professore che ci osservava da decine di fotografie, realizzai di essere ufficialmente e irrimediabilmente orfano. Avevo scampato la morte del Professore e adesso era successo limponderabile: era morta mia madre, lessere Immortale per antonomasia. Non cera più nessuno dietro di me, nessuno che avesse il compito e lobbligo di pensare a me, accudirmi, proteggermi, giudicarmi, comprendermi, aspettarmi, consigliarmi e assolvermi. Da quel momento avrei avuto solo persone al mio fianco; e davanti a me tre piccoli esseri umani che, piuttosto incredibilmente, si sarebbero relazionati a me nello stesso modo in cui io mi sono relazionato ai miei genitori. Nessuno alle mie spalle.

Mi arrivò una botta terribile di tristezza.

Fu solo un attimo, però.

Subito dopo, quella stanza, quella casa, quelle persone, quel dialetto, quel che rimaneva della nostra grande famiglia del Sud mi convinsero che ce lavrei e ce lavremmo fatta e che, da quel momento, avremmo tentato disperatamente di non disperdere il patrimonio che avevamo ricevuto dal Professore e dalla Signora Maria. Ci saremmo arrangiati come potevamo, avremmo provato noi a fare loro, sbagliando e riprovando, a volte orgogliosi del risultato raggiunto, a volte miseramente sconfitti dal confronto con una storia irripetibile a cui però, adesso mi fu chiarissimo, non avremmo mai rinunciato. Daltra parte, oltre a tutto il resto, da loro avevamo ricevuto la fiducia in noi stessi e nella vita, una naturale predisposizione allottimismo, la confidenza che le cose, in un modo o nellaltro, si sarebbero sempre aggiustate. Era stato così anche quando era morta mia sorella. La Signora Maria aveva smesso di sorridere e di cucinare la parmigiana di melanzane, ma limprinting era rimasto: da qualche parte saremmo ripartiti, avremmo ballato di nuovo, avremmo sperato di nuovo. Le cose si sarebbero aggiustate. Non avremmo cambiato il nostro modo di guardare alle persone, la nostra voglia di metterci tutti a tavola, il desiderio di ospitare, di aprire le nostre case. Così facemmo allora e così avremmo fatto a partire da oggi.

Ma la commozione arrivò anche perché questa volta gli ospiti me li ricordavo tutti, ne ricordavo i nomi e gli sguardi: erano la mia infanzia, il bambino che ero stato, il mio tempo più bello, quello in cui non mi ero mai sentito un adattato, quello in cui cera solo il presente, il passato non esisteva e il futuro era ancora troppo lontano per poter essere immaginato.

Quel tempo che adesso era tornato a salutarmi nel momento in cui il cerchio si chiudeva e mi separavo definitivamente dai miei genitori.

A Bari, a casa mia.

Pierluigi De Palma, Bari calling

Pierluigi De Palma è un avvocato, esperto di copyright in campo musicale.