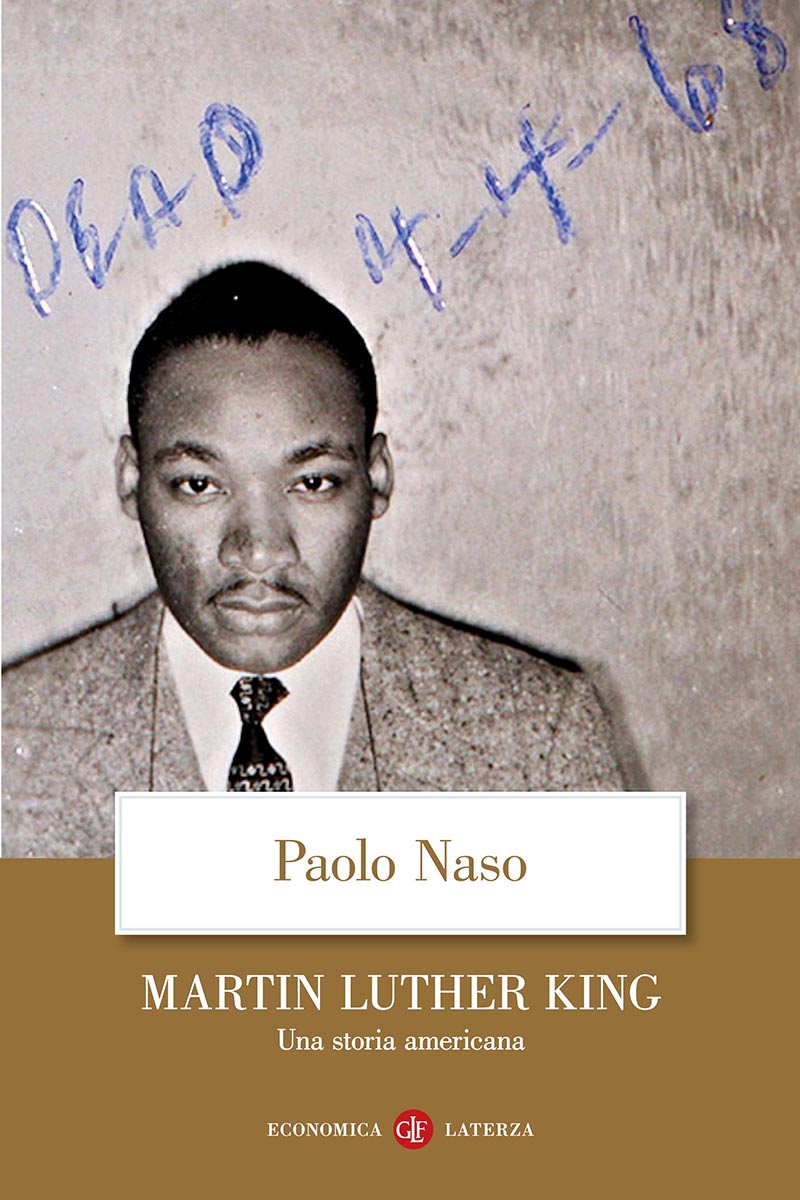

Martin Luther King

«La compassione autentica non consiste nel gettare una moneta a un mendicante: ciò non è che superficialità. Essa nasce dall’evidenza che una struttura sociale che produce la povertà ha bisogno di essere riorganizzata da cima a fondo.»

Martin Luther King

Famoso e celebrato per aver dato un’eccezionale forma retorica al ‘sogno americano’ dell’uguaglianza e della giustizia nelle relazioni sociali, King denunciò con grande forza l’incubo del razzismo, diventando portavoce del più ampio movimento nonviolento della storia americana. In contrasto non solo con la Casa Bianca ma anche con alcuni settori della comunità afroamericana, si schierò contro la guerra in Vietnam muovendo, con il passare degli anni, una critica sempre più radicale al sistema sociale ed economico degli USA. Questa biografia ricostruisce l’azione di King come parte integrante della storia americana senza nascondere il travaglio interiore, le debolezze e il progressivo isolamento di un leader che, denunciando la connessione tra razzismo, ingiustizia sociale e militarismo, firmò la sua condanna a morte.