Questo è un vero e proprio viaggio – un viaggio a tappe – in cui uno parte e chissà che s’aspetta; poi arriva, vede, gira e si rende conto che le cose stanno in un’altra maniera. È il viaggio di Antonio Pennacchi, narratore per vocazione, storico per necessità, alla ricerca delle ‘città del Duce’.

Un estratto dal suo libro, Fascio e martello. Viaggio per le città del Duce.

Borgo Riena

Totò Militello – Totò è il diminutivo di Salvatore – ha 80 anni ed è l’unico abitante di Borgo Riena. È basso, raggrinzito, ma quando si muove tra le piante ed i cavalli lo fa come un puma: efficiente ed efficace. Ha lo sguardo dolce, ed è dolce in ogni sua manifestazione, sia col forestiero che con la cagna maremmana che lo segue dappertutto. È un ergastolano, nel senso che fu condannato all’ergastolo per un omicidio: «Ma ero innocente, non ero stato io» dice, e difatti in appello venne assolto. In carcere fece solo un paio d’anni, poi ci fu lo sbarco degli alleati, bombardarono le carceri di Agrigento e lui evase. Aspettò l’appello in latitanza («canziatu» dice lui, cioè scansato dagli altri, etimologia stupenda), in mezzo alle montagne. Scendeva di notte a Borgo Riena, dove la sua famiglia s’era trasferita da Prizzi per la colonizzazione: «16 salme a mezzadria avevamo», dice. Una salma in Sicilia vale 17.463 metri quadrati – quasi 28 ettari in tutto – e li coltivavano a grano, fave, orzo e foraggio. Accudivano 20 bovini e 100 pecore – le pecore andavano a pascolo anche altrove – e parte del bestiame era di loro proprietà. Aveva vent’anni e a Borgo Riena c’era tutto – quand’era canziatu – ma c’erano pure i carabinieri e lui ci scendeva solo di notte. Adesso è l’unico abitante, il custode testamentario quasi.

Anzi, esattamente non è nemmeno abitante: la sua casupola, col recinto delle pecore e delle galline, è oltre il perimetro del Borgo, al di là di quella che era la circonvallazione, vicino la sorgente, sul declivio che punta alla cima del colle. Dopo la riforma agraria cessò anche la loro mezzadria, ebbero quattro ettari in proprietà – lui dice che se li comprò da solo, e li tiene tutti pieni di viti e di ulivi – e per un po’ di tempo continuarono ad abitare nel Borgo, finché un giorno la Regione Sicilia cacciò tutti quanti, mise il filo spinato e Borgo Riena divenne «vacante» come dice lui, abbandonato. E lui di nuovo canziatu più di prima: l’ultima sentinella al sacrario che muore.

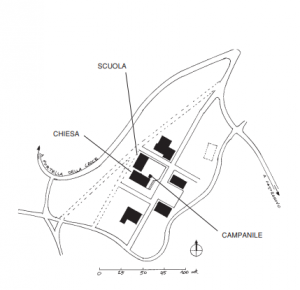

La casa vecchia è in basso – l’indica con la mano, «la mè casa», con affetto, come se fosse davvero ancora casa sua – e mostra anche lei, come la chiesa, le crepe sui muri, gli squarci tra le tegole, le persiane sfasciate. Totò Militello ha 80 anni ed è l’unico abitante di Borgo Riena che invece ne ha solo 60. Non sta scritta da nessuna parte Borgo Riena, ma è una «città nuova», città di fondazione, anche se adesso è abbandonata. C’è la chiesa, con tanto di abside, rosone e campanile distaccato. C’è la piazza con gli assi sfalsati. Attorno alla piazza i caseggiati a due piani, con i portici sotto. La scuola, le Poste, la caserma dei carabinieri, quella che sembra la Casa del fascio, il dopolavoro, la locanda, il bar, le case e le botteghe per gli artigiani. C’è pure il belvedere, coi muri di pietra a faccia vista, il parapetto e le panchine. Pare proprio il plastico di Pomezia. O le foto di Aprilia nel ’38. E tutti i muri – di tutte le case, dal campanile alla caserma – tutti intonacati rossogiallastro, o giallo-rossastro che sia: rosso-fascio per capirci. Ma è tutto pieno di crepe – è l’abbandono – alcune grosse come un braccio. E i tetti crollati. Sotto i portici, dentro la chiesa e nelle botteghe, solo i cavalli. Abbandonata. Dalla sera alla mattina. Alla fine degli anni Cinquanta. Per arrivarci abbiamo spaccato la marmitta: la strada è un tratturo che si inerpica sulla montagna – all’inizio c’era scritto «Divieto di accesso. Strada interrotta per frane» – a 700 metri d’altezza, tra Lercara e Prizzi, all’estremo sud della provincia di Palermo. Nella cosiddetta «Sicilia interna», quella più oscura e misteriosa.

Di Borgo Riena non si parla in nessun libro, non c’è una citazione in alcun posto e nemmeno proprio sapevamo – solo fino al giorno prima – lontanamente che esistesse: «Provate a guardare per di là, oltre Filaga; lì dovrebbe esserci altra roba del fascio», ci avevano detto il giorno prima dei cacciatori in un bar a Gibellina Nuova, a una settantina di chilometri da qui. E quando finalmente m’appare dopo una curva stretta – alta, sul pendio, una sola macchia rossa inframezzata dagli eucalypti, col campanile che svetta, bucato da quei finestroni ad arco che richiamano il Petrucci di Segezia – veramente mi sento Schliemann che scopre Troia. È un gioiello. (Dice: «Vabbe’, ma può essere che tu trovi gioielli dappertutto?». Ho capito, ma mica è colpa mia se li hanno fatti. Stanno là, vatteli a vedere. Solo lo sfalsamento degli assi – a Borgo Riena – vale il biglietto. Quello della strada principale – il cardo su cui s’allarga la piazza – è millimetrico, nemmeno te ne accorgi in pianta, un paio di metri al massimo; ma sul posto lo noti come un autotreno dal diverso allineamento tra i fabbricati. Quello che invece sul posto non avevo razionalizzato – e che m’ha colpito come un fulmine a casa, solo dopo avere disegnato la pianta – è lo sfalsamento eclatante degli assi della piazza. Piazza che Marco Romano definirebbe forse, sic et simpliciter, un sistema a «due piazze» ma non è vero, è una piazza sola – anche se articolata – in cui lo spazio religioso è scandito da quello laico non solo dalla strada originante Nord-Sud, ma anche e soprattutto dallo sfalsamento dei rispettivi assi trasversali Est-Ovest e, per finire, dalla quota altimetrica. Tu dallo spazio laico, difatti, per accedere a quello religioso devi salire degli scalini e poi, se vuoi, ti ci affacci pure dalla ringhiera. Mi pare un prodotto d’altissima raffinatezza, che rende in un certo senso anche conto della sorta di intuizione lirica – se non proprio sindrome di Stendhal – in cui cademmo a Borgo Riena mia moglie ed io. Chissà chi era il progettista, ma certo è uno che deve avere fatto delle belle cose anche dopo. Giurerei che non si tratti di un architetto. Deve essere un ingegnere. È troppo pulito il lavoro. Un architetto avrebbe strafatto.) E adesso è tutto diruto.

Borgo Riena è una città di fondazione del 1941-43. L’hanno fatta mentre a un tiro di schioppo già Tobruk cadeva. «E l’hanno fatta», dice Totò Militello fornendo anche il principale specimen della datazione, «quando Mussolini obbligava i proprietari a fare le case coloniche, sennò ci levava il terreno e lo dava ai poveri». E a loro diedero appunto quelle «16 salme». Ne abbiamo trovate 25 così in Sicilia – ma ce ne sono sicuramente anche altre – per lo più abbandonate. Facevano parte dell’«assalto al latifondo siciliano» decretato dal Duce nel 1939: 500 mila ettari di terra. I latifondisti vennero obbligati per legge a frazionare e dividere, mettere a coltura e appoderare le loro sterminate proprietà. Ogni 25 ettari al massimo, deve esserci una casa colonica, un podere, un contadino con la sua famiglia di almeno 7-8 persone, dotazione di bestiame bovino-equino e tutto quello che serve. Chi non obbedisce viene espropriato. Tempo massimo di attuazione dieci anni in cui – a partire dal 1940 – dovranno essere categoricamente costruite più di ventimila case coloniche e un centinaio circa di centri rurali, alcuni da elevare a Comune. Poi hanno perso la guerra e non se n’è fatto più niente. Anzi, quel poco che avevano davvero realizzato loro, lo mandiamo a puttane noi con la cosiddetta riforma agraria. Ma nel solo primo anno di attuazione – 1940 – costruiscono 8 borghi e 2507 case coloniche. Mettici una pezza. E poi vanno avanti pure dopo. La guerra difatti divampava, ma questi continuavano imperterriti a costruire e appoderare come se niente fosse. Borgo Riena viene costruito tra il ’41 e il ’43 come Borgo Manganaro, Borgo Tumarrano già Callea, Borgo Borzellino e gli altri, e tutto questo – 2507 poderi nel solo 1940 – risale a «quando Mussolini obbligava i proprietari a fare le case coloniche, sennò ci levava il terreno e lo dava ai poveri». Robin Hood. Gesucristo.

Dice: «Vabbe’, ma tu mo’ vuoi prendere per oro colato tutto quello che t’ha detto Totò Militello?». No certo, ci mancherebbe altro. Come per ogni altra fonte orale, io non è che posso mettere la mano sul fuoco su tutto quello che dice lui, io – di regola – non ce la metto neanche sulle fonti scritte. La sua è una semplificazione popolare e – al limite – la stessa datazione di Borgo Riena potrebbe rivelarsi, a successivi studi, errata e più tarda. Ma ciò non toglie che – con tutto questo – non è esattamente così che dovrebbe comportarsi una dittatura borghese. Tu sei proprio sicuro che le dittature della borghesia – reazionarie e di destra – siano mai state solite donare le terre ai poveri? […]

Antonio Pennacchi, Fascio e martello. Viaggio per le città del Duce

[La fotografia di Antonio Pennacchi è stata scattata da Marco Tambara]